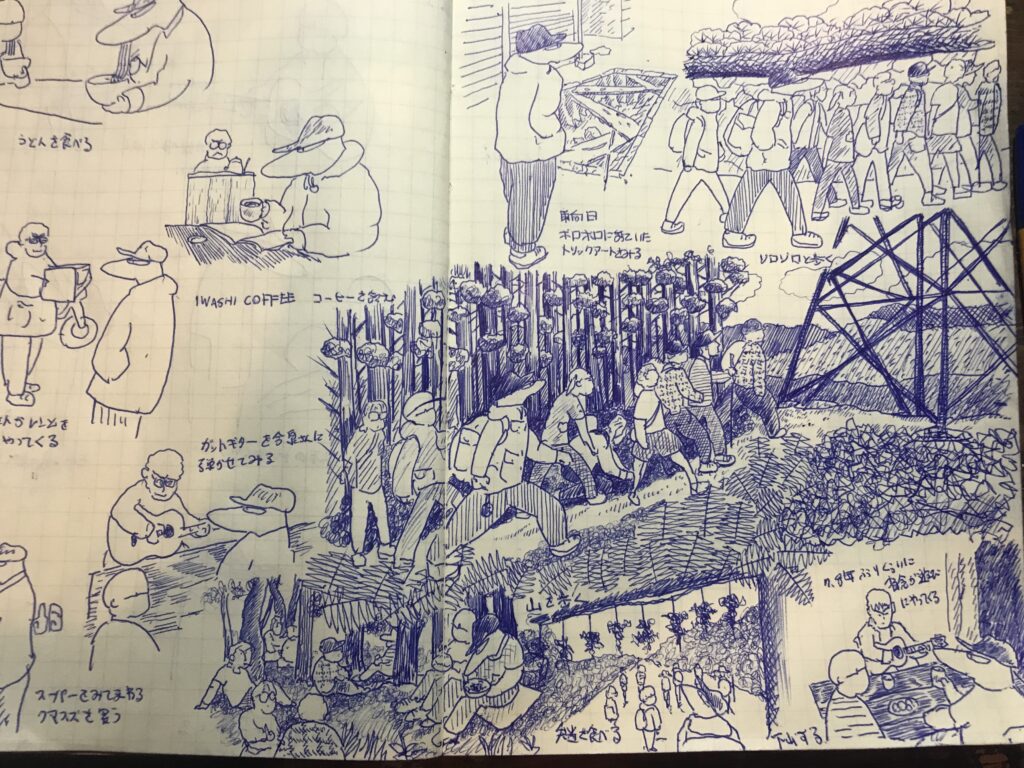

同じオサノート投稿仲間の夫でも記載がありましたが、

3歳の娘の七五三をしました。

梅柄の着物に頭には梅の飾りをつけて、

娘が一番引き立つように家族はみんな白で統一した服装で。

北野天満宮を選んだのは、私の実家が福岡の太宰府天満宮近くで

かつて飛梅が行き交ったように、

二つの地域が結ばれているように感じたから。

紅葉真っ盛りの北野天満宮を、

スッポ脱げる草履をしょっちゅう履かせてやりながら

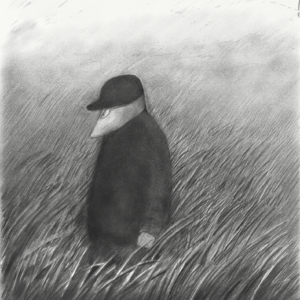

まさに飛んでいく梅のような娘が

いつかは京都からも福岡からも離れて、

どこか遠くの地で暮らすようになるかもしれないな….

と切なくなりました。

そういえば、最近読んだ教本『京のあたりまえ』(著者:岩上力/光村推古書院)に

西陣にある「一条戻り橋」は娘が嫁いだ先から戻ってくるから、

嫁入り時には渡らせない風習があると記載がありました。

人生いろいろ。

戻ってきたっていいんじゃない?

むしろ戻ってきたら嬉しいんだけどな。

娘のいない人生なんて、

考えられなくなったこの三年でした。

(最後の焼肉時には子供は寝てしまって、夫とゆっくり楽しくいただきました。)