実家を離れて大阪に下宿をしていた頃

近所の人との交流は皆無だった。

アパートという集合体にも関わらず、唯一のコミュニケーションはうるさいですというクレームのノックだけであった。

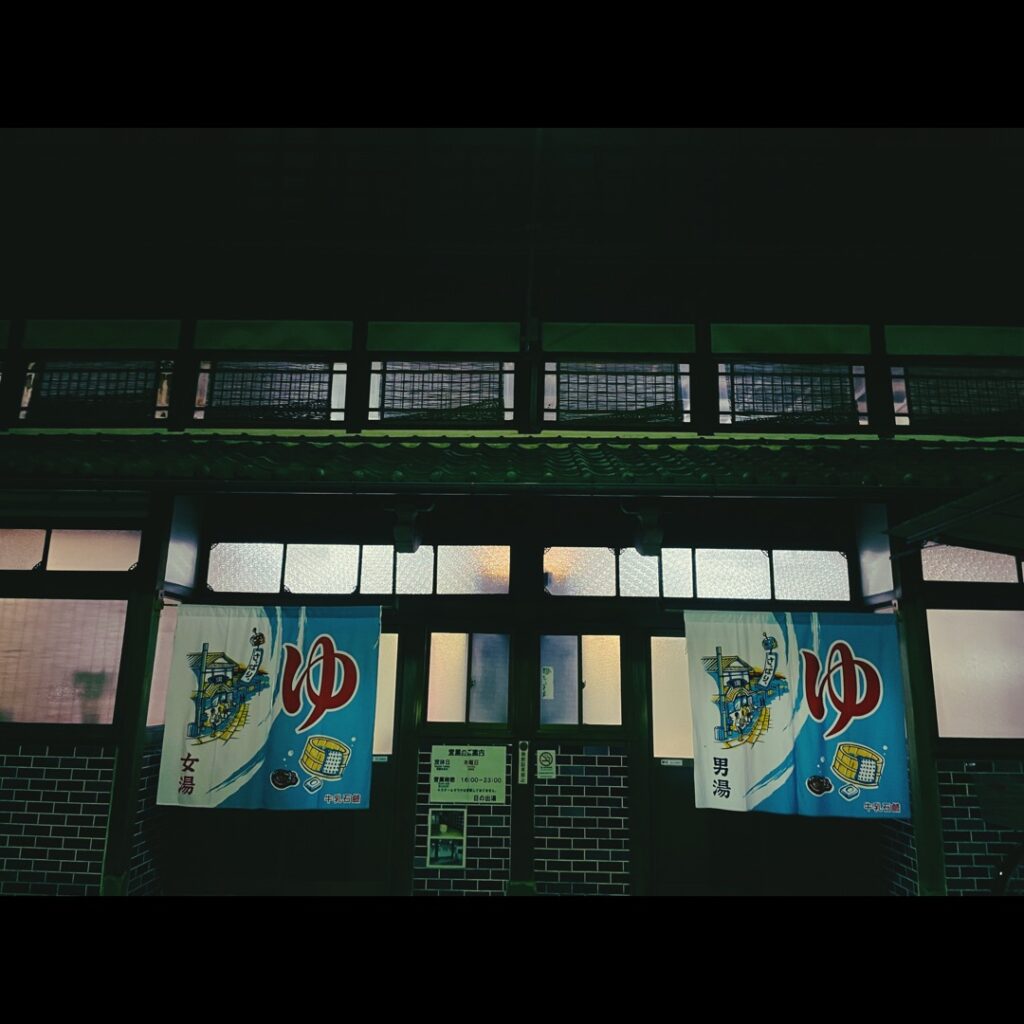

西陣に移り住み、小さな路地にお店を構えるいま、近所とのコミュニケーションは多種多用だ。

店の前の子供とは戯れあい、その子供に時折おじいさんが怒号をあげ、昔ながらの回覧板を回し、ダムダムとバスケットボールが跳ねる音を聞きながらコーヒーをいれ。

挨拶ついでに少しだけ会話をする。

当時の自分からしたらこの距離感は新鮮である。めんどくさいこともあるけどいいこともたくさんあるよ。近所とのコミュニケーションをとるのは昭和の話と思っていた学生時代の自分に教えてあげたい。

変わりゆく路地の中に

これからも変わらない昭和の香りが残るといいな。

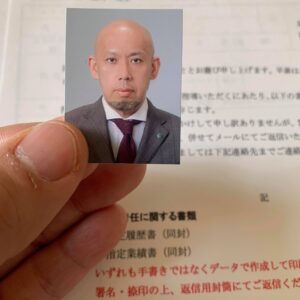

風とCOFFEEオーナー 森 風渡

2020年10月に"風とCOFFEE"を西陣京極にオープン。コーヒー屋には不向きとされる入り組んだ路地奥にて自家焙煎を行う傍ら、京都で1番ディープな路地(自称)である西陣京極に新たな風を吹かせるべく奮闘中。

-たまごゆでる-768x1024.jpg)