ANEWAL Galleryのメンバーは、ANEWAL Galleryとは別に各々仕事をしており、私も別にグラフィックデザイナーとして活動しています。

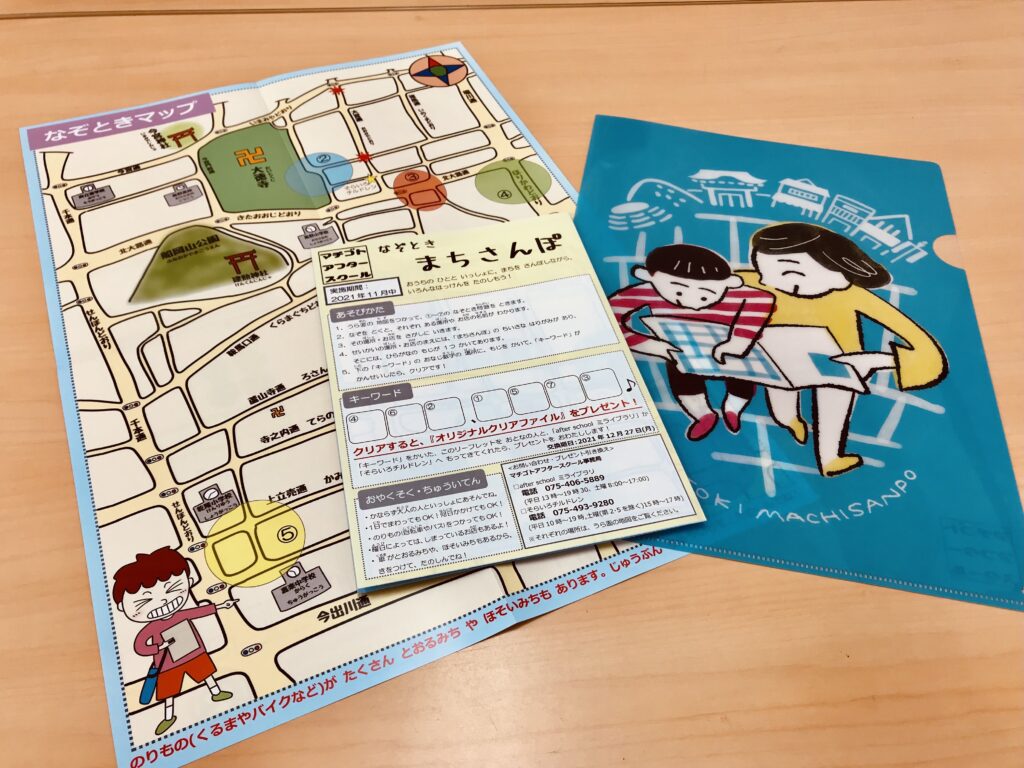

そして私は、京都建築専門学校の学生が課外活動をしているところへ同行し、広報資料にできる素材写真を撮ったり記事を書いたり等、広報の仕事をしています。

今日は、ちょっとそのお話をしたいなと思います。

京都建築専門学校では毎年11月の上旬、堀川丸太町を下がった堀川遊歩道で、学生たちがお茶室を建築し、お茶を振る舞うという学祭行事をしています。

建築期間はおよそ約2週間ちょっと(その年々の設計図にもよりますが…)。

まず学校で仮組みを行い、どこに何を使うのか材を確認。次に稲刈りをして、苫葺屋根に使うための苫(とま)を作ります。ちょうどこの時期から寒くなり冷たくなった川に足をつけつつ、骨組みと屋根の垂木(たるき)を設置。刈ってきた苫を70m程編んで、屋根に乗せて、土壁を塗ります。最後に竹で装飾をして完成。

簡単に言うと「木造建築の基礎」が工程に凝縮されています。

そんなお茶室の建築や改修工事の実習で訓練された卒業生が、日本各地で活躍しています。

京都建築専門学校では、西陣含め京都の町家が減少する中、在学生や卒業生も一緒になって町家再生に意欲的に取り組んでいます。ちなみに、ANEWAL Galleryも路地奥にある町家再生に取り組んでいます!(笑)

学祭終了後は解体。来年に使えるように残すという三日間限定の建築物になっています。訪れたことがない方は来年、学生の汗と涙の結晶の建築物を是非ご覧ください。

特定非営利活動法人ANEWAL Gallery デザイナー/マネージャー 磯村明見

京都市出身のグラフィックデザイナー。日本の老舗印刷会社と上海の広告代理店を経て本帰国後フリーに転身。NPO ANEWAL Galleryデザイナー兼マネージャー担当。京都建築専門学校広報担当。京都芸術デザイン専門学校非常勤講師。