308 LAWN TEXT

今回の出店者の中で最も遠方からの参加は、仙台から来られたLAWN TEXTさんである。動物をモチーフに、やわらかい布でつくられたポシェットやスタイ(よだれかけ)などを並べているのがLAWNさん。いろいろなものとあれこれと小冊子(文字通り、いろいろなものとあれこれと小冊子)を扱っているのがTEXTさん。ふたり合わせてLAWN TEXTさんだ。これほどわかりやすい足し算は「ヤンボーとマーボー」を他にして存在しないことだろう。

osanote編集部が取材をしている最中、外国人のお客が入ってくるなり、テーブルの上に置かれたラクダのポシェットをえらく気に入った様子。だが、それはどうやら、LAWNさんのご友人が偶然持ってきていた、初期のLAWNさんのものであるらしい。そのため、現物を販売して持って帰ってもらうことができないのだ。しばらく英語と日本語がすれ違い、たまに寄り添いながら、同じものを作ってくれないかと、ポシェットのオーダーがなされているように聞こえたが、あれは一体どうなったのかしら。

LAWNさんは仙台にお住まいので、京都に来られるのは修学旅行以来。そのため、特にここ!というお気に入りはないというが、銭湯が好きだというLAWNさんにとって、京都ほど銭湯が充実していて愉しい町もそう多くはないのではないだろうか。前日の夜、LAWNさんはKéFUから北の方にある銭湯へ向かった。街灯が少なく、徐々に細くなっていく道を恐る恐る進み、古民家の間を抜けながら不思議な世界に迷い込んだように歩く。そうして、路地を抜けたところに船岡温泉が現れる。「仙台は1度空襲で焼けているから古い建物がないんですよ。その点、京都の街並みは歩いているだけで愉しいからいいなぁと思います」と。仙台は寒い地域なので、きっと銭湯は多いのだろうと思っていたが、聞くところによると、多いのは銭湯ではなく温泉であるらしい。

今は「LAWN」として活動をしているが、かつてはアパレルブランドに勤めていた。Z世代と呼ばれている若造の僕には想像もできないが、当時は深夜0時から打ち合わせが始まったり、朝帰りも日常茶飯事だったとか。デザイナーとして自分の好きなことを仕事にできている嬉しさと、「私働いている!」という高揚感を原動力に、仕事に没入する20代の頃。その仕事を通して、布が好きなことに改めて気がつき、今の「LAWN」につながってるのだとか。「私は子どもに寄せないデザインをしたい。子どもにやさしいことが必ずしも正解ではなくて、いろんなものに触れることで痛いと感じたり、火傷をしたり、手触りの違いに気がついたり……ということが大切だと思います」と話すLAWNさんは、きっとかわいい子には積極的に旅をさせるタイプの方であると見える。

「バイブルの1冊」を尋ねると、またもやさくらももこだ(3度目の登場)。『もものかんづめ』『さるのこしかけ』『たいのおかしら』のエッセイ3部作が特に良いという。ちびまる子がそのまま大人になったような毒の吐き方や、お茶目なところに人間味を感じるのだとか。これだけ多くの出店者を魅了するさくらももこは、もしかすると今回のブックフェアの黒幕なのかもしれない。

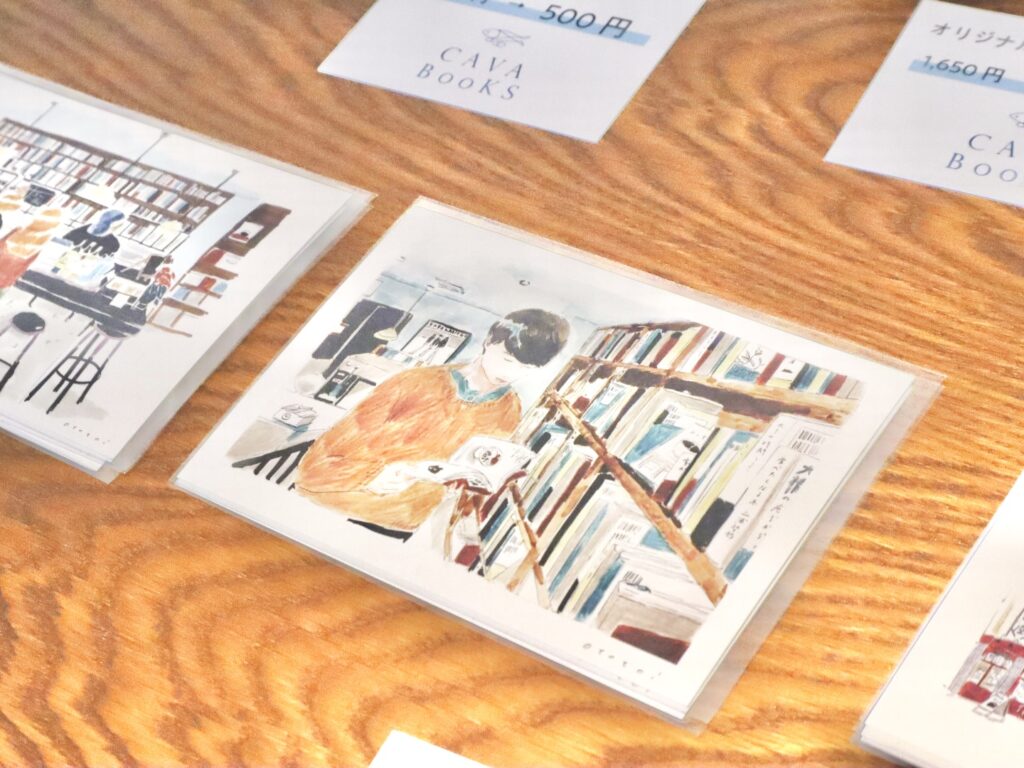

309 CAVA BOOKS / フィルムアート社

個人的な話をすると、僕はよく出町座へ映画を観にゆく。映画が始まるまでの数十分を持て余した時は、出町座の中にあるCAVA BOOKSか隣のEl caminoという古本屋に入ってはよく本を買ってしまう。もうひとつ個人的な話をすると、僕は映画にまつわる本を読むのが好きだ。映画人の伝記や映画の批評本など、自宅の本棚に収まりきらないくらいの映画本を買っては読んできた。そして、その記念すべき第1冊目は『夢見る部屋』というフィルムアート社のものであり、僕が映画に熱中するきっかけになった「バイブルの1冊」でもある。そんなわけで、僕はCAVA BOOKS様とフィルムアート社様には大変お世話になっているのだ。

309号室でお店を構えているのは宮迫さん。CAVA BOOKSのプロデューサーを務めながら、フィルムアート社では本の企画や営業などをされているそう。本と映画、本屋と出版社という本を中心とした多面的な働き方は、僕の憧れ以外のなにものでもない。

やはり、309号室の中は本ばかりだ。フィルムアート社の訳あり本を割引価格で販売していたり、映画をテーマに集めた古本たち、出町座のオリジナルグッズまで並んでいる。その中に佇む宮迫さんにお話を伺う。

宮迫さんはご自宅近くを流れる桂川の河川敷が特にお気に入りなのだとか。観光客の多い鴨川とは違い、桂川は地元の人ばかりだ。そんな桂川が好きで、松尾橋と嵐山の間の河原でよく遊んでいるそう。「京都の魅力は自然が近いことだと思っていて、ちょっといけば山があり、猿や猪がいて、そんなところがいいなぁと思っているから、桂川は京都の自然が感じられて好きです」と。

現在、本とはたらく宮迫さんはこれまでも本と生きてきたそうだ。「若い頃は何に夢中になっていたか」という質問に対し、「僕はずっと本の世界にいたので、とにかく本を読んでいたということしかないです」と話す。東京の大学では日本史の勉強をされていてのだが、大学院生ばかりのゼミに入り、勉強は辛かったそう。だからこそ、どんな時でも一時的に自らの脳を思い切って委ねることができる本には夢中になってしまうのだろう。

そんな宮迫さんはレイ・ブラッドベリの『華氏451』という小説が特に好きなのだとか。この小説はフランソワ=トリュフォーが映画化したことでも有名。本が思想的に危険だとみなされ、本の所有は禁止であり、本が見つかればすぐさま焼かれるという世界の中で、それでも本を愛し、本を守る人たちの物語。この小説を好むがあまり、宮迫さんはガイ・モンターグという主人公から名前をとって「モンターグ・ブックセラーズ」という本屋をやっていたこともあるそう。生粋の本好きである宮迫さん。「野球の本もあれば、サッカーや料理の本もある。なんでも扱えるのが本の良いところであり、入れ物としての本が好きなんです」という宮迫さん言葉を、僕はこれからもずっと忘れないだろう。

310 Goods

考えてみれば、「Goods」という言葉は簡単なようで意外と深い言葉なのではないかと思う。辞書によれば「品」や「もの」という意味であるが、この単語には「Good」が隠れている。というか、もはや隠れてすらいない。頭も尻も隠す気がない。「Goods」は「よいもの」というわけか。と僕は勝手に解釈してみた。

310号室にお店を構えるGoodsさんのもとには、使用目的はよくわからぬが、なにやら「よさそう」なものが多く並んでいる。小さな木でできた玩具や縫い目が乱れたぬいぐるみ、カラフルな毛布など、海外で買い付けてきたという「よさそう」なものは、絶えずお客を寄せ付けていた。「この毛布はどこで買ってきたのですか?」と尋ねると「北欧で」と。「北欧はちょっと遠すぎますね……」と漏らす僕らに対し、「そのために買ってきてますので」という彼の返答に、僕も笑みをこぼした。

かつては京都の芸大に通っていたという彼の京都のお気に入りは居酒屋のたつみだった。立ち飲みのカウンターも、テーブル席も小上がりもある。黄色い短冊に書かれたあまたのメニューは壁を覆い隠し、「ひとりお酒3合まで」という注意書きもある。お客との距離感がちょうどよく、根強いファンも多い居酒屋だ。「たつみはあまり長居する場所ではないけれど、料理もおいしいし、割と早い時間から愉しく飲めるから好きです。学生ってお酒を飲むことくらいしかやることがないから、早いうちから飲んで1日を無駄にするという贅沢な遊びをしてました」と話す彼に、僕は強く同意した。

学生の頃から本を作ったり、文章を書いていたという。雑誌の取材や、フリーペーパーを制作したりと、昔から盛んに創作の活動をされていた。それが更なる仕事に繋がって行き、今に至る。学生の頃の活動が仕事に繋がるだなんて、まるで世界の違う人だ……と感心する僕らに、「でもたつみばかり行ってましたよ(笑)」と。やはり酒の話になると年齢や職業を超え、人と人の距離感をグッと縮めてくれる魔法のような話題だ。

1日に200冊ほど、年間で見ると7~8万冊もの本が刊行されている。その中でおもしろいものだけを読んでいたいと語る彼は、シュテファン・ツヴァイクの『チェスの話』を何度も読み返し、バイブルになりつつあるという。そう話しながら、机の下から『チェスの話』を取り出した。いろいろな本を知るために次から次へと読み漁るのも、気に入った本を大切に何度も読み返して熟成させていくのも、どちらも贅沢な読書の方法だ。

そう。本に触れるということは、贅沢なことであり、知らなかった本に出会えるブックフェアは、極上のイベントであった。