204 へきち

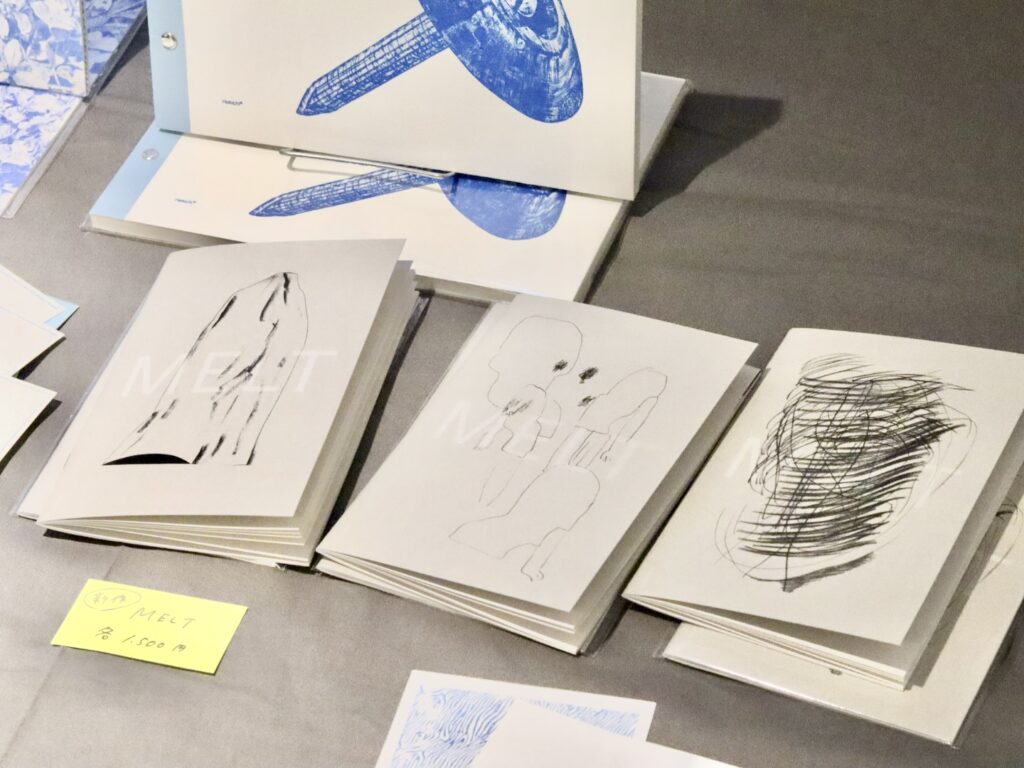

イラストレーターとグラフィックデザイナーのコンビネーションでアートブックをクリエイトするのはへきちさん。204号室に入るなり、おいしそうな本がぼくの目に止まった。『Pâtisserie Bigarreaux』という本だ。表紙にでかでかとロールケーキが印刷されている。中身をパラパラとめくっていけば、次々に美味しそうなお菓子が現れる。甘いものを好物とする人にとってはたまらない本だ。通常の4色にシルバーを加えた5色で刷られているから、メタリックな背景の前にたたずむお菓子たちはなんだかゴージャス。今では手紙よりもアートブックを好むヤギがいてもなんら不思議はないから、もしかすると、ヤギの世界では『Pâtisserie Bigarreaux』が大流行しているかもしれない。僕たち人間の話で言うと、誕生日などのギフトにもちょうどピッタリな1冊だと思う。

今回はグラフィックデザイナーをされている松田さんにお話を伺った。以前、恵文社一乗寺店に行くためだけに京都旅行に来たことがあるという。そんな彼の京都でのお気に入りの場所は、もちろん恵文社一乗寺店。「10年以上も前、へきちの活動が始まった頃から、作った本を恵文社一乗寺店に置いてもらえたら……と憧れていた本屋さんと、今回のブックフェアで一緒に出店していることは、不思議でドキドキします」と嬉しそうに話す松田さん。

そんなへきちさんの活動が始まった時は、イラストレーターの田渕さんも松田さんもまだ会社員でデザイナーだった。そんな2人が出会い、仕事の傍らで本も一生懸命作り始め、「まだ大学生みたいなことやってるんだ」と言われながらも活動を続け、今に至るという。「好きなことをする」のは誰にだってできるけれど、「好きなことを続ける」というのはなによりも難しく、多くの人が、様々な理由で諦めてしまう。osanoteフリーペーパー第3号で取材した写真家・岡安いつ美さんも「好きなことがあるならば、とりあえず続ける。10年も経てば、一緒に始めた人の大半はやめていて、ライバルも減っている」とおっしゃっていた。何かの道で走り続けている人は、誰よりもその道を愛し、苦しみや悔しさを味わいながらも、それ以上に愉しみや悦びを見出し、「続けて」きた人たちなのだということが分かった。

へきちさんのお2人に共通する「バイブルの1冊」は『圏外編集者』(都築響一、朝日出版社、2015年)という本。数ヶ月前に筑摩書房でも文庫化された。都築響一さんは編集者で、おしゃれなことや流行りそうなことではなく、自分が「おもしろい」と思うことだけを追求し、それを凝縮して本を作る編集者だ。だから、人になんと言われようが、自分の好きなことを好き勝手に続けよう、そう思わせてくれる。『圏外編集者』が、というより、都築響一さんの生き方そのものがバイブルである人はたくさんいることであろう。ちなみに、ぼくもそのひとりなのである。

205 網の店おおやま

KéFUの館内に大きな挨拶がこだまする。声の主は205号室、「網の店おおやま」のおおやまさんだ。おおやまさんが館内を周り、お部屋に入るたびに「こんにちは〜」と大きくよく通る声で挨拶をされているのを何回聞いたことか。そのためか、おおやまさんの205号室はいつ訪れても賑やかで楽しい空間だった。

部屋の入り口には黄色とオレンジとピンクの細い紐で編まれた網のバッグが吊り下げられており、なんだか岩に住み着く小さなサンゴのようにも見える。お部屋に入れば、色とりどりのバッグが連なって置かれたり壁にかけられたりしており、こちらはまるで小さなグレートバリアリーフだ。網のバッグの間には、缶バッジがずらり。丸とか三角とか四角とか。模様は特になく、どれもシンプルなもの。しかし、これはただの缶バッジではなく、交通標識と同じ素材で作られた缶バッジであるという。だから、この缶バッジを身に付けておくと、暗い夜道で光が当たったときに光るから安全というわけだ。光ることで轢かれない。そんな魅力に魅かれて、ぼくは缶バッジをひとつ手に入れた。

おおやまさんの京都のお気に入りは、「インド料理TADKA」と「Cake&Cookie Lindenbaum」というカフェの2つ。「TADKA」と書いて「タルカ」と読む。京都に来てスパイスが食べたいと思ったら、必ず「インド料理TADKA」へ行くという。「Cake&Cookie Lindenbaum」はリンデンバウムというスイーツが有名で、おおやまさんは多田玲子さん(208号室で出店)に教わって以来、お土産の基本になっているらしい。「インド料理TADKA」にも「Cake&Cookie Lindenbaum」にも行ったことがない僕は、「京都に住んでますよね?コラっ!」と叱られてしまった。

外国へ旅行に行くために飲食店でのバイトを頑張って、でも飲みにもいきたいし、カラオケにも行きたいから、なかなかお金は貯まらず(めちゃくちゃわかる)、それでも頑張って働いて、お金が貯まったらヨーロッパへ旅行に行くという若い頃を過ごしたというおおやまさん。「外国に行くと頑張ろうとなるし、自分の不出来さを客観的に知ることができる。あとは日本に来た外国人に優しくなります」と。旅行といえば、癒しとかリフレッシュとか楽しみを目的にするものだと思っていたけれど、どうやら頑張るための旅行もあるらしいので、僕も頑張って働いてお金が貯まったら頑張るための海外旅行をしてみようかしらと思ってみたりする。

「バイブルの一冊」を聞いてみたけれど、本をあまり読まないという。が、アンリ・マティスが好きで、マティスにまつわるものだったり、他にもエッセイとかノンフィクションのものはよく読むらしい。本との関わり方は人それぞれなのだ。

206 ORDINARY BOOKS

「ordinary」という英単語の意味は「並の、普通の」と習った記憶があるけれど、ORDINARY BOOKSを営む三條さんの本への愛はまったく“並”だなんて思わない。本が好きという理由で学生の頃から東京の本屋さんでアルバイトを始め、そのまま本屋さんに勤務。2022年にORDINARY BOOKSとして独立し、出版・流通・販売・選書と本にまつわるすべてを手掛けている。本屋でお金を稼ぎ、若い頃はご飯代を削ってまで本を買っていたくらい本に夢中な三條さん。彼の本への愛は“本”物だ。

本の業界は他の業界に比べて商売が大変だ。というのも、本はもともと単価が高いものではないし、特に多くの新刊本の利幅は2〜3割程度だと聞く。だから、本よりも利幅の高いカフェを併設したり、さらには、本より単価も利幅も高い雑貨なども一緒に販売する本屋さんが生まれ、その結果、今では多種多様な本屋さんがあって、それはそれで楽しい。しかし、その中でも相も変わらず本に拘っている人たちがいるのも確かだ。

ORDINARY BOOKSさんが出店する206号室は、どこを見渡しても本だった。写真集や画集、図録などがベッドの上に等間隔に置かれ、手にとってパラパラとめくっていく。そうしているうちに、osanote編集部の土路生知樹は、大好きな写真家である川内倫子さんの写真集を見つけたらしく、悩みに悩んだ末にめでたく手に入れていた。彼もきっとご飯代を削る覚悟でこの1冊を手に入れたのだろう。

ちなみに、三條さんの「京都のお気に入り」は、なんとなく京都の本屋さんだと思っていたが、予想に反して桂離宮であった。曰く、桂離宮には「月を鑑賞するためだけにつくられた〈月見台〉という場所があります。かつての人々はそこで月を眺めながら俳句や川柳を詠み、文学を嗜んでいたのでしょう。自然の神秘さに目を見張り、感性を育む場所だったんじゃないかと思うのです。文化芸術の中心地だった京都を象徴する場所のひとつだから好きな場所ですね」という。「桂離宮に住めるのだとしたら、僕でも文学を生み出せるかもしれない」と笑いながら仰る三條さんが印象的だったので、文学を生み出したいと思っている方は、ぜひとも頑張って桂離宮に住んでみてはいかがだろうか(注:桂離宮は宮内庁管轄なので、実際に住むことは叶わない)。

自然を愛でて何かを生み出すことは人間の創作行為の根本であるわけで、その「自然」について考えることが最近の関心事だという三條さんの「バイブルの1冊」は『人新世の「資本論」』(斎藤幸平、集英社新書、2020年)だ。資本主義によって経済成長を無理やり加速させていけば、誰もが幸せになれるといまだに信じられている。しかし、その一方で環境破壊も進んでいく。環境を守り、人類が幸福に暮らすためには1度成長をやめる必要があるかもしれないが、資本主義がそれを許さない。近年は環境問題について盛んに議論され、多くの人が環境問題に対して危惧しているが、「これからの正解」になり得る答えが書かれている本だという。

「極論で乱暴な言い方ですが、過去に山ほど名著や良書があるのだから、これ以上本は世の中に必要がないのかもしれません。だからこそ、これからの出版活動は”なぜこの世界には本が必要なのか?”を問うべきだと思うのです」という三條さんの言葉が忘れられない。本を、そして地球を愛しているからこその言葉なのだろう。年間8万冊ほども本が出版されている今だからこそ、本当に面白いと思える本を作り、売っていくことが求められる中で、三條さんはこれからもずっと本に向き合って生きていかれることだろうと思っている。